Немцы Казахстана скрупулёзно, по частичкам собирают артефакты своего этноса. Так они стараются сохранить свою культуру, собственный национальный код, оставаясь конкурентоспособными и открытыми.

Немецкие крестьяне говорили: «Eine Kuh deckt viel Armut zu» («Корова покроет бедность»). Переселившись в начале ХХ века в Степной край, немцы использовали казахскую породу коров и вывели более молочную модификацию – «красная немецкая корова». Уже вскоре в немецких деревнях крестьяне не только обеспечивали себя молочными продуктами, но производили товар на продажу. Делали сметану, масло, простоквашу, ряженку, творог, сыр.

Утварь для переработки молока в немецких хозяйствах была, как правило, кустарного производства. В Виртуальном музее немцев Казахстана собраны предметы, которые позволяют представить изготовление самых распространенных молочных продуктов.

Первый этап – сепарирование, то есть разделение молока на сливки и обезжиренную часть – обрат. Самый простой метод – это отстаивание молока, а в XIX веке стали выпускать механические сепараторы.

В историко-краеведческом школьном музее с. Розовка Павлодарской области находится ручной сепаратор фабричного производства, который использовали в немецких хозяйствах. Полученные сливки употребляли в свежем виде или же перерабатывали на сметану или масло. Сливочное масло изготавливали вручную путем пахтания – длительного взбивания сливок. Получался комок масла и обезжиренные сливки – пахта, которые тоже употребляли в пищу.

В Лисаковском музее истории и культуры Верхнего Притоболья хранится маслобойка простейшего типа – высокая деревянная кадка с крестообразной палкой-мутовкой. В этом же музее, а также и в других представлены маслобойки барабанного типа, более удобные и потому более распространенные. Барабан с лопастями вращался при помощи ручки.

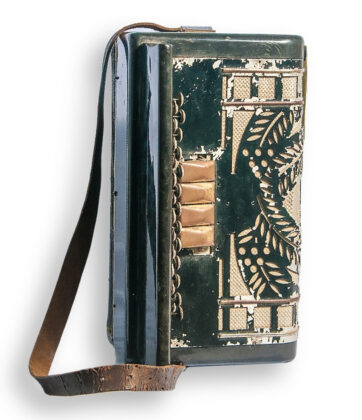

Свежее масло прессовали в специальной форме – фунтнице, объемом один фунт (около 410 гр). Таким путем из брикета масла удаляли лишнюю жидкость и приводили его к весовому стандарту. На крышке фунтницы делали выемки и на масле получался рельефный узор в форме ягодок, листиков и пр. Такой образец представлен в нашем Виртуальном музее.

Немецкие хозяйки делали разнообразную кисломолочную продукцию. Путем сквашивания сливок готовили сметану. Из кислого молока – творог нужной консистенции – твердый или мягкий. Оставшаяся жидкость – сыворотка – тоже шла в пищу. Для изготовления домашнего сыра творог варили с молоком, процеживали и продолжали процесс, постепенно добавляя яйца, соль, соду.

Помимо традиционной молочной пищи немцы переняли из казахской кухни кумыс, шубат, айран, курт, иримшик.

Сейчас в магазинах множество молочных продуктов. Но воспоминания о масле и сметане из немецких хозяйств остаются непревзойденным.

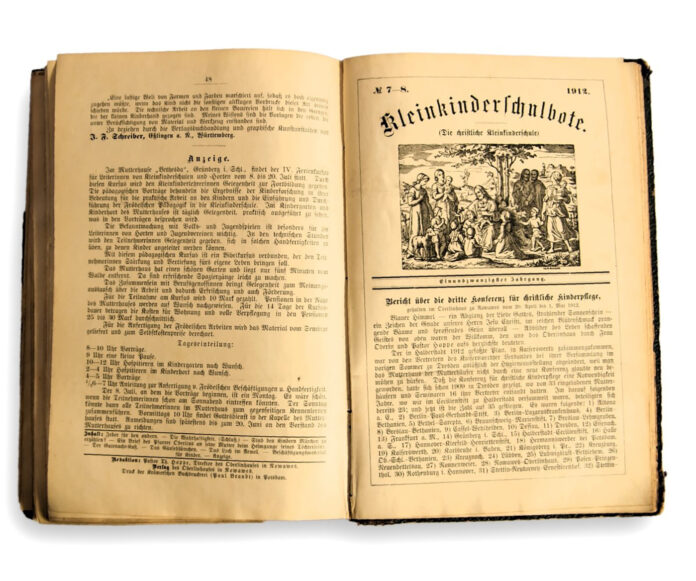

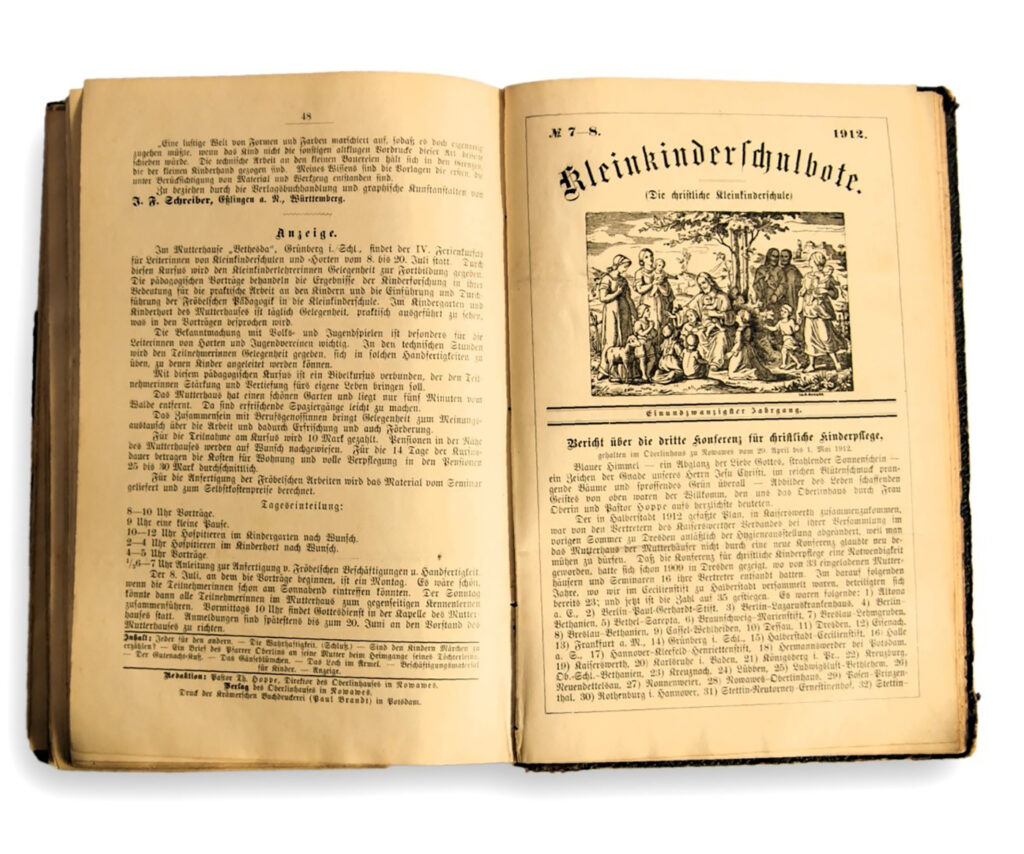

1. Сепаратор ручной на подставке. Вторая половина ХХ в.

Фабричное производство, металл, дерево (ручка, подставка). Историко-краеведческий школьный музей с. Розовка Павлодарской области

2. Маслобойка 1960 – 1970-е гг.

Кустарная работа, столярная обработка, дерево, металл, краска. КГУ «Лисаковский музей истории и культуры Верхнего Притоболья»

3. Маслобойка. Середина ХХ в.

Кустарная работа, столярная обработка, дерево, металл, краска. Историко-краеведческий школьный музей с. Розовка Павлодарской области

4. Форма для масла – «фунтница», 1950 г. (изображение в начале статьи)

Дерево, древесный гриб, кустарная работа, столярная обработка, резьба. КГУ «Лисаковский музей истории и культуры Верхнего Притоболья».

Больше экспонатов Вы можете увидеть на сайте wiedergeburt.asia.

Автор: Тамара Волкова, кандидат исторических наук